当社グループは、事業活動の遂行において直面し、あるいは事業活動の中で発生し得るさまざまなリスクを認識し、的確な管理を行うことによって、その発生の可能性を低下させるとともに、発現した場合の損失を最小限にとどめることにより、事業の継続的・安定的発展に努めています。中期経営計画〈2024‐2026〉においても「サステナビリティ経営の進化」を掲げ、「リスクヘッジとリスクテイクの徹底」を図っています。

なお、リスクとは、以下の観点から、当社グループの経営において経営目標の達成を阻害する要因すべてを指します。

- 当社グループに直接又は間接に経済的損失をもたらす可能性のあるもの

- 当社グループ事業の継続を中断・停止させる可能性のあるもの

- 当社グループの信用を毀損し、ブランドイメージを失墜させる可能性のあるもの

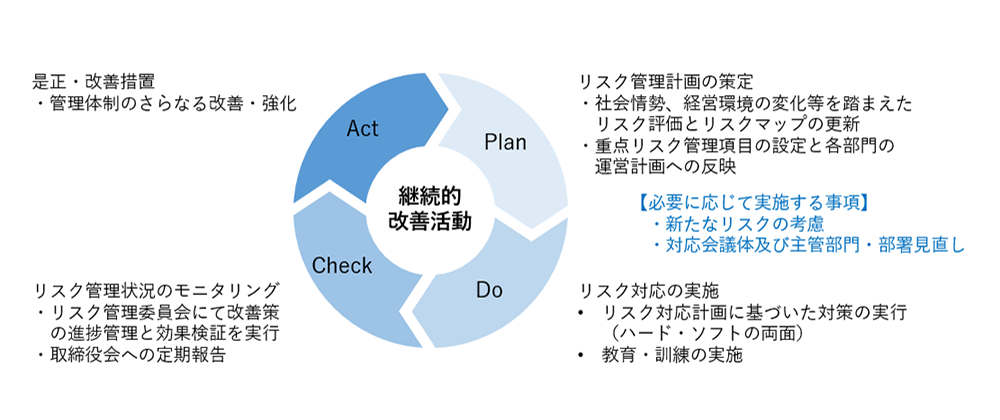

PDCAサイクルによるリスク管理体制

リスク管理体制及び管理プロセス

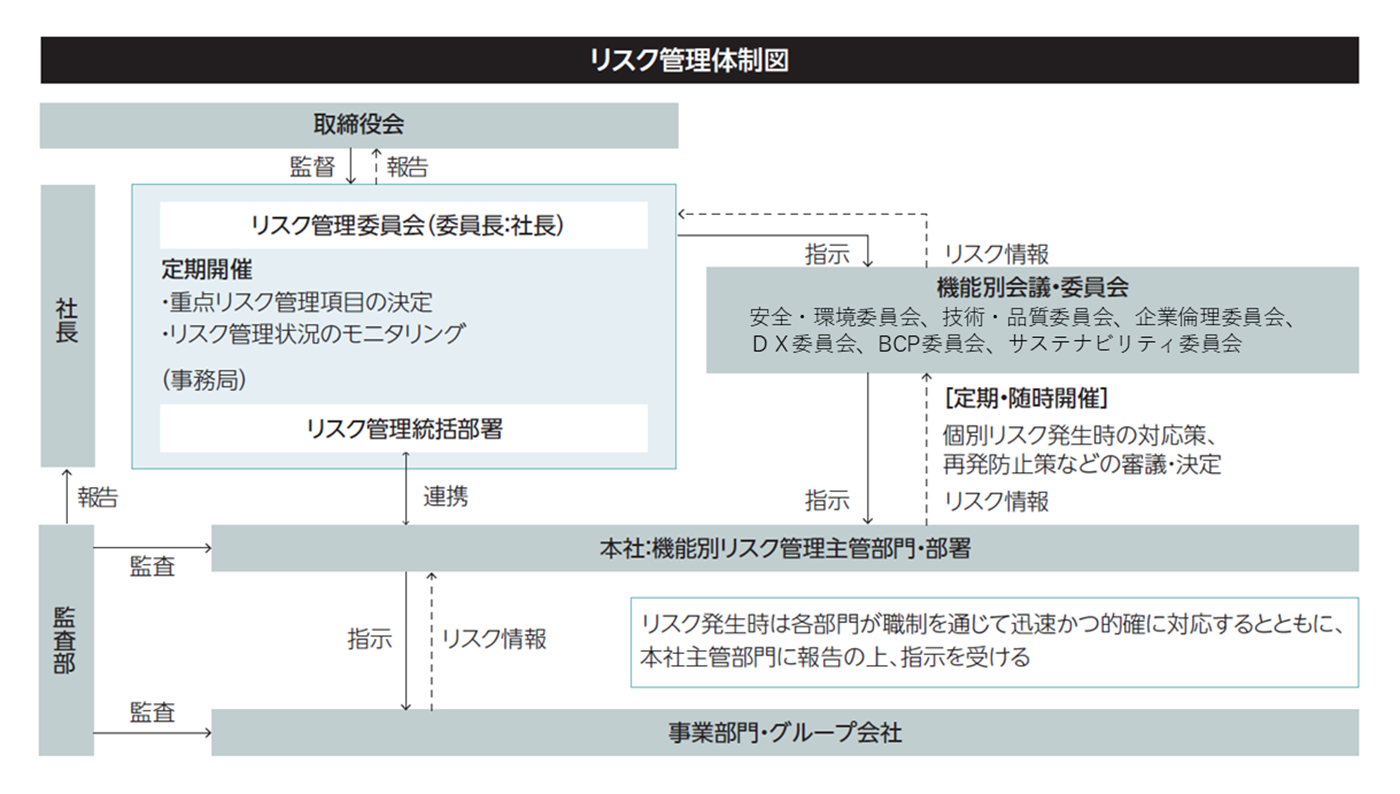

当社グループは、リスク管理規程に基づき、社長が委員長を務めるリスク管理委員会の主導の下、以下に示すリスク管理プロセスを毎年度実行し、管理体制の更なる改善・強化を図っています。また、関連するリスクや課題が広範囲に及び、かつ流動的で変化が激しいことを認識したうえで、必要に応じてリスクの追加や、管理体制・対応方針等の見直しを実施しています。

- リスク管理計画の策定(Plan)

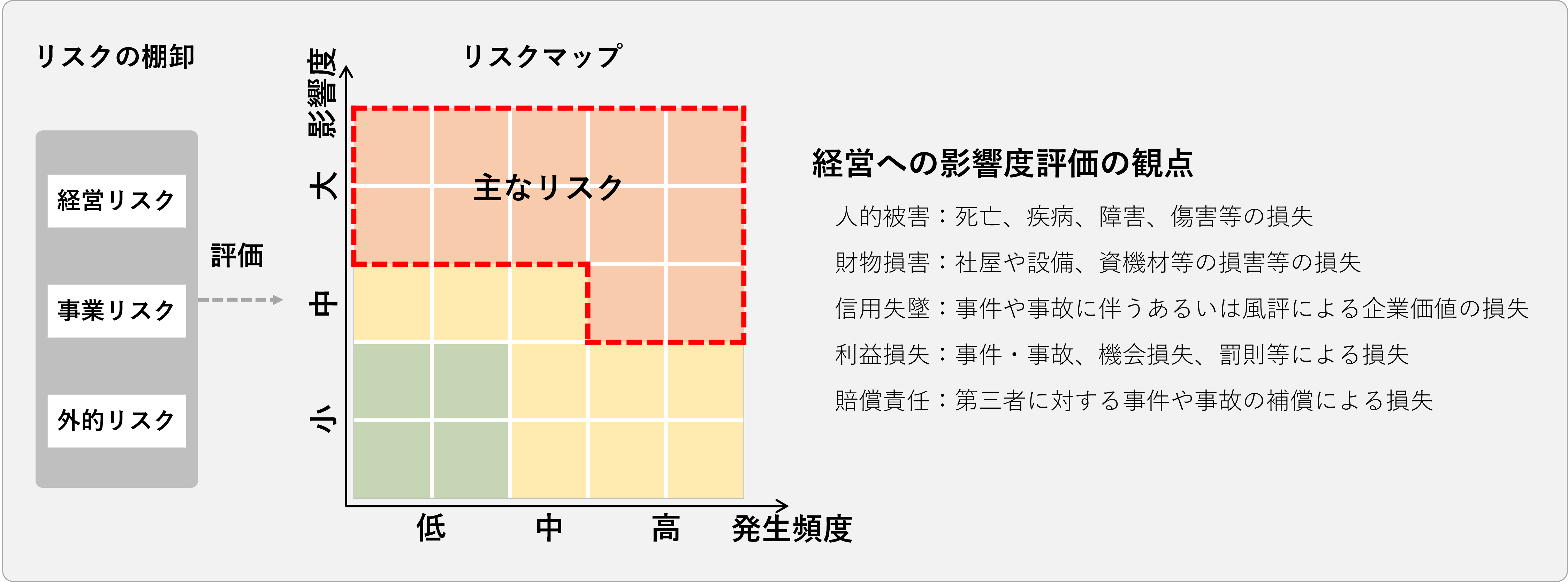

a. リスクの評価とリスクマップへの反映:すべてのリスクに対し、経営への影響度および事象の発生頻度を評価し、リスクマップを作成・更新しています。

b. 「主なリスク」の抽出:リスクマップに基づき、当社グループの経営および事業活動に特に重要な影響を及ぼす可能性があると判断されたリスクを「主なリスク」として抽出しています。

c. 「重点リスク管理項目」の選定:「主なリスク」の中から、日常的に管理・モニタリングすべき項目として、全社の「重点リスク管理項目」を定めて各部門の運営計画に反映させています。 - リスク対応の実施(Do)

リスクが発現した場合、当該リスクの主管部門・部署へ伝達し、迅速かつ的確に対応するとともに、必要に応じて機能別会議・委員会を招集して対応策・再発防止策を審議・決定しています。 - リスクの管理状況のモニタリングと是正・改善措置(Check・Act)

リスク管理委員会において、「重点リスク管理項目」をはじめとする、本社部門、各事業部門およびグループ会社における機能別のリスク管理状況を定期的(年2回)にモニタリングし、必要に応じて是正・改善措置を指示するとともに、新たなリスクへの対応を図り、その対応状況を取締役会に定期的(年2回)に報告しています。

リスク管理体制図(リスク管理規程による)

リスクの影響度と発生頻度の評価

当社グループでは、「経営への影響度」と「事象の発生頻度」の二軸で構成される「リスクマップ」を、主管部門・部署の評価に基づき作成・更新しています。

「経営への影響度」は、人的被害、財物損害、信用失墜、利益損失、賠償責任の観点で、各リスクが発現した場合に、当社の経営、事業活動に与える損失の大きさを、定量的な要素だけでなく、定性的な要素も加味し、総合的に評価しています。

「発生頻度」は、各リスクが発現する可能性を、毎年起こる恐れがある事象、数年ごとに起こる恐れがある事象、10年に一度起こる恐れがある、もしくは当社が未だ経験していない事象に分けて評価しています。

なお、当該リスクを評価する際には、過去の事例を考慮し、当社に与え得る最も大きな事象を対象としています。

情報セキュリティ

情報セキュリティポリシー(基本方針)

清水建設は、顧客から満足を得る建造物および関連するサービスを提供し、21世紀の社会の継続的発展に寄与するために、建設事業において総合力を生かし企業能力を十分発揮するための迅速かつ最大限の情報活用を、グループ企業を含めた最適な情報セキュリティのもとに行う。

行動指針

- 国際規格に準拠した情報セキュリティマネジメントシステムを構築し、維持・改善を図る。

- 情報セキュリティを実現するために、当社の管理下にあるすべての業務活動に関わる情報およびその情報を取り扱うシステムの対象範囲と保護理由を明確にし、対策を施す。

- 情報セキュリティを全社的に維持・改善していくために、推進機関として全社レベルの会議体を設置し、組織として意思統一された情報セキュリティを実施する。

- 情報セキュリティの教育・教宣を実施し、従業員および当社関係者の意識と知識の向上に努める。

- 情報セキュリティの定期的な監査・診断を行うことで、新たなリスクの発生や環境変化に関する確認を行い、継続的に対策を講じていく。

個人情報の保護

2005年にプライバシー・ポリシーを制定し、個人情報の保護に努めています。

情報セキュリティ活動

当社で制定している「情報セキュリティガイドライン」に基づき、情報漏洩の防止をはじめとしたセキュリティレベルの向上を図っています。改定内容はその都度周知徹底するほか、社内教育コンテンツの整備も実施しています。

標的型メール攻撃への対処法など従業員一人ひとりの情報セキュリティの意識向上に取り組むとともに、建設プロジェクトを共同で進める事業者を含めた情報セキュリティ体制の強化に継続的に取り組んでいます。

事業継続計画(BCP)

基本事項

近年、気候変動や地球温暖化といった自然環境の変化により、従来の経験則では対応できない自然災害が起こっています。当社では、これまでさまざまな災害に対して対策を講じてきましたが、現行の対策要綱類では対応できないレベルの危機が発生した場合に備え、事業継続計画(BCP︓Business Continuity Plan)を策定し、都度、見直しを行っています。

危機が発生した場合、被災地の住民の安全確保、および社会・生活基盤の保全を図ることが、当社の社会的使命です。そこで、当社のBCPでは、従業員とその家族の安全を確保した上で、作業所や当社利用施設を速やかに保全し、被災地の復旧・復興支援や、お客様の事業を早期に再開するための支援などを行うことを重要事項とします。

これら被災時の活動などを迅速に行うためには、従業員各自が役割を認識し自律的な行動をとることが不可欠です。また、状況に即して臨機応変に対応できる組織体制を整備する必要があります。こうした考えに基づき、BCPの方針を以下の通りに定めます。

BCPの基本方針

- 従業員とその家族の安全確保を最優先する。

- 自社施設および施工中作業所の保全を図る。

- 得意先施設(施工物件)の復旧を支援する。

- 社会・地域の生活基盤の確保に貢献する。

- 上記活動が自律的に行われる仕組みを構築する。

リスクの特定と被災想定

本社機能が中断・休止する等、当社事業活動に広範囲な影響が出る可能性が高い自然災害等の「激甚災害」(大規模地震、パンデミック、火山噴火、大規模水害、スーパー台風、その他災害・事故)による危機を、リスクの対象とします。

首都圏直下地震に備えたBCP訓練を実施

2019年3月11日には、首都圏直下地震の発生を想定した全社一斉のBCP(クライシス)訓練を実施しました。訓練では、深夜2時に東京湾北部を震源とするマグニチュード8、最大震度7の大規模地震が発生し、本社地域が壊滅的な被害を受け、本社機能が不全に陥る状況を想定。本社に震災対策総本部の設置が不可能と判断し、本社機能が復旧するまでの間、関西支店(大阪市中央区)に臨時に立ち上げた代替対策本部が全社対策活動の指揮を執ることとしました。

訓練では従来同様、従業員の安否確認、自社施設・作業所・得意先施設の被災情報収集などの対策訓練を行うとともに、新たに給与支払や取引先への支払処理など、本社機能を関西支店で代行する訓練も行い、発災から3日後、復旧した本社に引き継ぐところまで確認しました。

今後も緊急時の対応力強化を目指し訓練に取り組んでいきます。

地域と一体となった防災活動

本社ビルは、中央区の要請に基づき「地域防災センター」として、帰宅困難者が一時的に避難できるスペースを提供することになっています。当社は、その運営を行うための体制を整備し、中央区や他の企業と連携しながら、「共助」の防災体制づくりに貢献していきます。

事業等のリスク

| 主なリスクの概要 | 主な対応策・取り組み | 頻度 | 影響度 | |

|---|---|---|---|---|

| ① | 倫理・法令違反リスク 当社グループの主な事業分野である建設業界は、建設業法、建築基準法、宅地建物取引業法、国土利用計画法、都市計画法、独占禁止法、さらには安全・環境、労働、ハラスメント関連の法令等、さまざまな法的規制を受けており、当社グループにおいて違法な行為があった場合には、業績や企業評価に影響を及ぼす可能性があります。 |

社是「論語と算盤」を拳々服膺し、グループ全体で倫理意識の涵養とコンプライアンスの徹底を図っています。 (主な取組み)

|

低~中 | 中~大 |

| ② | 安全・環境事故リスク 施工段階における人身事故、環境事故・不具合、環境関連法令等違反が発生した場合には、その修復に多大な費用負担や工程遅延の発生、刑事・行政処分等による事業上の制約を受けることにより、業績や企業評価に影響を及ぼす可能性があります。 |

「安全第一」「人命尊重」「環境汚染の防止」「生物多様性保全」の基本姿勢を社内で共有し、安全と環境への意識向上を図っています。 (主な取組み)

|

低~中 | 中~大 |

| ③ | 技術・品質リスク 技術・品質面での重大事故・不具合が発生し、重大な契約不適合となった場合には、その修復に多大な費用負担や施工遅延の発生、信用の毀損等により、業績や企業評価に影響を及ぼす可能性があります。 |

「顧客第一」「品質確保」の事業姿勢を社内で共有し、品質管理の更なる強化を図っています。 (主な取組み)

|

低~中 | 中~大 |

| ④ | 建設市場の縮小リスク 国内外の景気後退等により民間設備投資が縮小した場合や、財政健全化等を目的として公共投資が減少した場合には、今後の受注動向に影響を及ぼす可能性があります。 |

取締役会で建設事業の受注見通し、案件量を毎月フォローし、執行役員会議・事業部門長会議等において適宜必要な対策を指示しています。 2030年を見据えた長期ビジョン「SHIMZ VISION 2030」において収益構造の転換を掲げ、中期経営計画〈2024‐2026〉によって各事業に応じた成長戦略を実行しています。 |

中 | 大 |

| ⑤ | 担い手不足リスク 建設業の担い手である技能労働者の高齢化が進んでおり、団塊世代が大量離職するまでに、新規入職者の増加による世代交代が進まない場合、生産体制に支障をきたし、事業活動や業績に影響を及ぼす可能性があります。 |

官民連携のうえ、担い手の確保・育成、処遇改善、建設業界の魅力向上等に取り組んでいます。 (主な取組み)

|

高 | 大 |

| ⑥ | 建設資材価格および労務単価の変動リスク 建設資材価格や労務単価等が、請負契約締結後に予想を超えて大幅に上昇し、それを請負金額に反映することが困難な場合には、建設コストの増加につながり、損益が悪化する可能性があります。 |

厳格な受注前審査の実施、見積提出時における業務範囲の明確化等により、リスクの低減に努めています。 工事請負契約の締結にあたっては、契約条件に労務賃金・建設物価の変動に基づく請負代金の変更に関する規定(スライド条項等)を含めた契約の徹底に努めています。 |

高 | 中 |

| ⑦ | 長時間労働リスク 建設業界全体においては、慢性的な人手不足が課題となっており、特に繁忙期においては、作業負荷が特定の従業員に集中することで、長時間労働が発生するリスクがあります。こうした状況が継続する場合には、従業員の安全や健康に悪影響を及ぼすだけでなく、モチベーションや生産性の低下、人財の流出等、当社の事業運営に悪影響を及ぼす可能性があります。 |

確実な労務・勤怠実態の把握と改善を目的に、システムの導入等、労務管理体制を整備するとともに、産業保健スタッフの充実、作業所への巡回面談の実施等、従業員一人ひとりに対してのきめ細やかなメンタルヘルスのフォロー体制を構築しています。また、過重労働を回避するため、フロントローディング活動やワークシェア、アウトソーシング等により、業務の効率化と平準化に取り組んでいます。さらに、エンゲージメントの定期的な評価、4週8閉所・休暇取得状況等をモニタリングし、職場環境を適正に把握したうえで、更なる改善を進めています。 |

中~高 | 中~大 |

| ⑧ | 受注・契約に係るリスク 請負契約に著しく厳しい条件、又は不明確な条項が含まれる場合、当社が想定する収益を下回る結果となる可能性があります。 |

国内外の建設事業において全社会議体を通じて案件取組方針や契約条件の精査を行い、適切な条件での請負契約締結に努めています。 また、改正建設業法に則った発注者への情報提示方法等の社内周知と対応の徹底に努めています。 (主な取組み)

|

中~高 | 中~大 |

| ⑨ | 保有資産に係るリスク 当社グループでは不動産開発事業、PFI事業、再生可能エネルギー事業等への投資や、自社使用の固定資産・DX関連投資等の戦略的な設備投資を進めています。 市況の低迷や金融市場の変動、諸物価や人件費の上昇等、関連する事業環境に著しい変化が生じた場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。 |

事業投資については、企業体力に見合ったリスクの範囲内で事業を行うよう毎年度投資計画を策定するとともに、個別案件の取組みにおいては、投資取組基準に基づき、出口戦略(投資の回収計画)も含めて計画的に投資を行っています。また、取締役会で各事業の進捗状況、投資残高、事業ポートフォリオ、時価評価を定期的にフォローし、必要な対策を図っています。 |

低 | 大 |

| ⑩ | 国際情勢の変化等に伴うリスク 諸外国における政治・経済情勢、為替、租税制度や法的規制等に著しい変化が生じた場合や、テロ・戦争・暴動等の発生、資材価格の高騰および労務単価の著しい上昇や労務需給のひっ迫があった場合には、国内外の事業や経営状況に影響を及ぼす可能性があります。 |

海外事業展開にあたって、事業機会とともにカントリーリスク等も踏まえて地域や国を絞り込み、必要な対策を図っています。 また国内の建設事業等においても、特定の国・地域へのサプライチェーンの過度な依存を見直し、リスクの分散と最適化を図っています。 (主な取組み)

|

低 | 大 |

| ⑪ | 機密情報等漏洩リスク 事業活動において取得した機密情報等が漏洩した場合には、業績や企業評価に影響を及ぼす可能性があります。 |

「プライバシー・ポリシー」の制定や個人情報保護規程等の整備、全社個人情報保護管理者の設置により、個人情報の適切な管理を実施するとともに、情報セキュリティリスクに対応するため、各種取組みを実施しています。 (主な取組み)

|

中 | 中~大 |

| ⑫ | サイバーリスク 標的型メールやマルウェアによるウイルス感染、不正アクセス等のサイバー攻撃の被害にあった場合、事業活動や企業評価に影響を及ぼす可能性があります。 |

DX委員会を設置し、情報セキュリティに関する事項を審議し、必要な対策を図っています。 (主な取組み)

|

低 | 大 |

| ⑬ | 自然災害・感染症リスク 地震、津波、風水害等の自然災害や、感染症の世界的流行が発生した場合は、当社グループが保有する資産や従業員に直接被害が及び、事業活動に影響を及ぼす可能性があります。災害規模が大きな場合には、受注動向の変化・建設資材価格の高騰・電力エネルギー供給能力の低下等で事業環境が変化し、業績に影響を及ぼす可能性があります。 |

BCP委員会を設置し、BCPの継続的見直しや訓練計画の決定および実施状況のフォローを行っています。 (主な取組み)

|

低 | 大 |

| ⑭ | 気候変動リスク 気候変動の物理的影響として、平均気温の上昇や気象災害が頻発・激甚化した場合、事業の根幹である建設現場の操業に影響を及ぼす可能性があります。 脱炭素社会・自然共生社会への移行に向けて、建築物の新築時や土地改変、自然資源由来の材料使用等に対する各種規制が強化された場合、新規建設需要が縮小する可能性があります。 また、カーボンプライシングやネイチャーポジティブ(自然再興)達成に向けたオフセット取引市場の創設等がなされた場合、コスト増によって財務的影響を及ぼす可能性があります。 |

2020年よりTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言、2024年よりTNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)提言に基づく財務情報開示を行うにあたり、気候変動や自然関連のリスクと機会を分析し、対応を検討しています。それらは、サステナビリティ委員会(委員長:社長)で審議・決定し、取締役会で事業戦略との整合性を確認しています。 (主な取組み)

|

高 | 中 |

| ⑮ | 法令の新設・改廃等に係るリスク 社会や時代の変化により、新たな法規制の制定や法令の改廃等があった場合には、業績や企業評価に影響を及ぼす可能性があります。 |

事業活動に影響を及ぼす法令の新設・改廃等について適切に対応するため、関連規程・規則を整備し、各種会議体・イントラネット等を用いた社内周知、社内教育・研修(eラーニングを含む)を実施しています。 |

中 | 大 |

| ⑯ | 金融市場の変動によるリスク 国内外の金融情勢・経済情勢の悪化により、金融市場が機能不全に陥った場合、資金調達の制約や調達コストの上昇を招く可能性があります。 また、金利水準の急激な上昇、為替相場の大幅な変動等が生じた場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。 |

主要取引金融機関に対する適宜必要な情報開示等を通じ、当社事業への理解を深めてもらい、緊密な関係を維持・強化しています。また、コミットメントライン枠やスポット借入枠を設定し、緊急時の流動性を確保しています。 |

低 | 大 |

| ⑰ | 投資有価証券の価格変動リスク 投資有価証券の時価が著しく下落した場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。 |

毎年、個別銘柄毎に、株式保有に伴うコストやリスク、営業上の便益等の経済合理性を総合的に勘案のうえ、取締役会にて、保有の必要性を検証しており、検証の結果、保有意義が希薄化した株式については、取引先との信頼関係を確認しながら、売却を進めています。 |

低 | 中 |

2025年度の重点リスク管理項目

「主なリスク」の中から、日常的に管理・モニタリングすべき項目として、下記の6項目を2025年度の「重点リスク管理項目」と定め、各部門の運営計画に反映し、管理状況を定期的にモニタリングしています。

- 倫理・法令違反リスク

- 安全・環境事故リスク

- 技術・品質リスク

- 長時間労働リスク

- 受注・契約に係るリスク

- 機密情報等漏洩リスク